【レビュー】パズル系デッキ構築ローグライト「Drop Duchy」。考えることだらけで面白い戦略ゲーム

2025年5月5日にリリースされ好評を隠しているPC向けゲームの「Drop Duchy(ドロップダチー)」。

テトリスのようなパズル要素のあるデッキ構築型ローグライトゲームということで、「最近多いローグライク(ライト)×◯◯系のやつね」と思われる人も多いかもしれません。

もちろんそれは間違いではないのですが、このゲームの面白さは、「しっかり考えてしっかり勝つ」という、戦略シミュレーションゲームのような奥深さにありました。

ゲームの流れ

まずは、「Drop Duchy」の基本的な流れを紹介します。

パズルで資源を調達

挑戦するクラスと難易度(最初は選べるものが限られます)を選んだらゲームスタート。このジャンルの火付け役とも言える「Slay the Spire」形式で、ルートを選びながら最奥にいるボスの攻略を目指します。道中で手に入れたピースを強化したり、デッキを組み替えたりしながら最適な戦略を見極め、合計3回のボスを倒すと勝利となります。

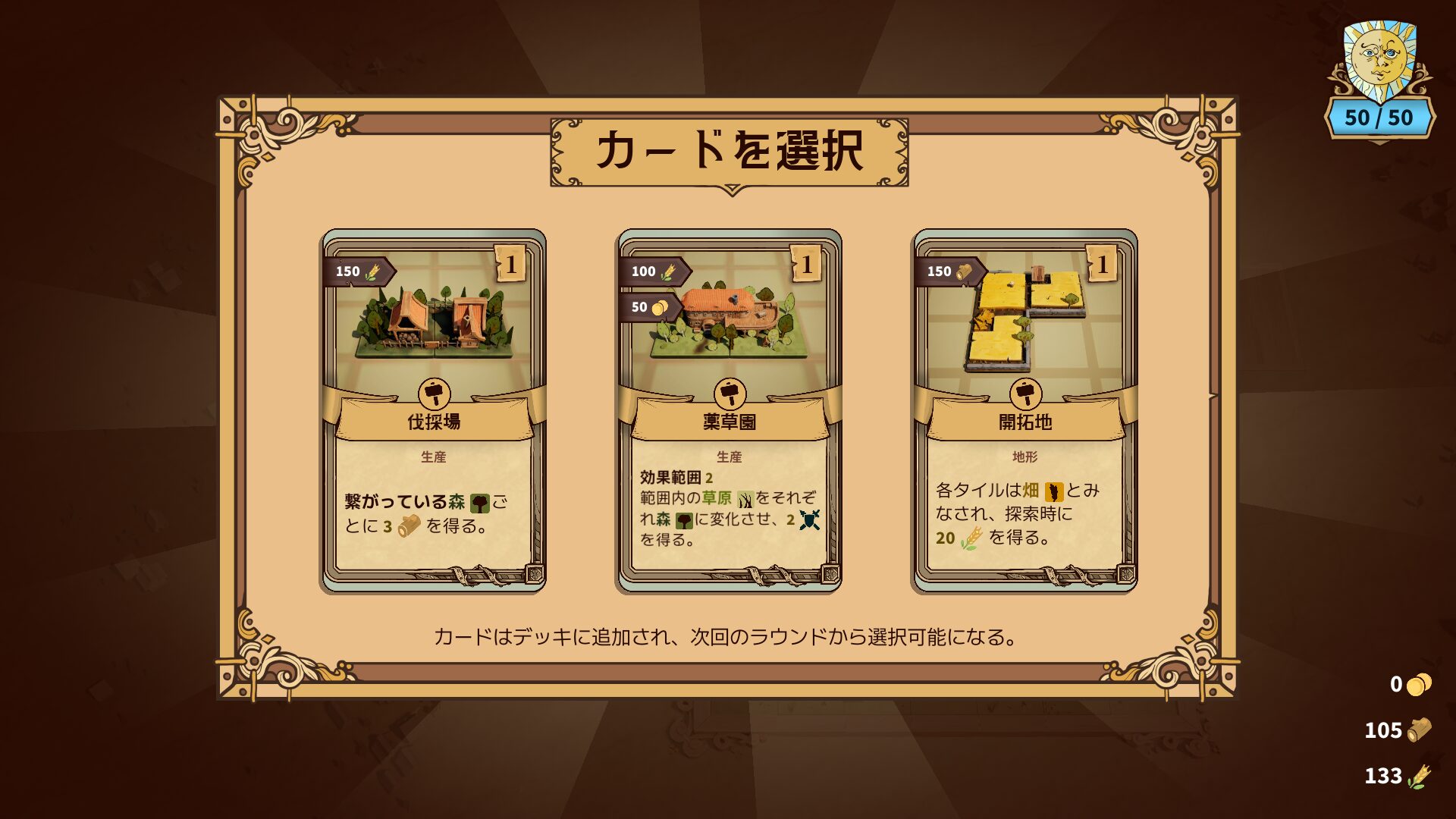

各ステージでは、テトリスのようなピースを操作します。ピースには、ステージごとに与えられた地形ピースと、プレイヤーがデッキに設定した建築物ピースがあります。建築物ピースにはさまざまな種類があり、地形の種類を変えるものもあれば、バトルに備えて兵力を蓄えるものもあります。

ピースは、移動や左右回転、即落としなど、実際のテトリスのように動かすことができます。ピースは時間経過で少しずつ下がってきますが、テトリスほど慌ただしくはなく、考える時間はそれなりにあります。また、即落とし以外で地面に着地しても一定時間は自由に動かせるため、テトリスに苦手意識があってもそこまで苦労しません。

ピースを横一列揃えると「探索」が発生し、ピースに応じた資源を獲得します、森なら木材、畑なら小麦といった具合です。複数列を同時に揃えるとボーナスが発生します。ホールドもうまく活用しながらボーナスを狙いましょう。獲得した資源は、手持ちピースの強化などに使います。

兵力を蓄えてバトルに挑む

戦闘が発生するステージでは、敵軍も落下するピースの中に組み込まれています。軍事系のピースは、地形との相乗効果で兵力が増強されます。これは味方も敵も同じ。味方は相乗効果が発揮されるよう配置しつつ、敵はそうならないようにして兵力を抑える。そんな工夫が必要になります。

すべてのピースを配置するか、盤面からはみ出すとバトルフェーズに移行。バトルでは、敵味方含めてすべてのユニットの行動順をプレイヤーが設定し、それを見守ります。3すくみの相性や兵力を見ながら順番を工夫しましょう。

自軍が兵力を残すことができれば、その分がボーナス資金が加算されます。一方、敵軍を残せば兵力分の防衛ポイント(画面右上)が削られます。防衛ポイントが無くなると負けです。

ピースをうまく組んだり敵を倒したりしながら資源を集め、ピースを強化しボスの討伐を目指す。ざっくり言えばそんなところですが、それだけで表現するのがもったいないほどの魅力が、本作には含まれています。

「Drop Duchy」はここが面白い

ピースの相乗効果

ピースに地形ピースと建築物ピースがあることはお話しましたが、これらをうまく組み合わせることで、狙った資源を多く獲得したり、兵力を増大させたりすることができます。

例えば、「木こり小屋」は森を草原に変えますが、その場合、草原や畑が近くにあると兵力を獲得できる「監視塔」を編成したほうがいいといった具合に、それぞれの相乗効果を考えてデッキを構築していきます。

ピースの相乗効果を無視していては資源の獲得はままならず、ピースの強化も進みません。そしてなにより、兵力の増強にも影響があります。地形ピースの割合はステージごとに異なるので、そのあたりも考慮してデッキを組み替える必要があります。

軍事系の建築物は「つながっている森ごとに兵力を◯人獲得する」といった形で、特定の条件を満たすことで兵力を増やせるようになっているものがほとんどです。

それに加えて、ピースを横一列揃えなければ資源がまともに獲得できないので、パズルも気が抜けません。パズルと相乗効果のバランスをどこで取るかの判断も、ゆるやかな時間制限の中でしていく必要があるのです。

ステージごとの地形ピースの割合を見て、それを活かせる建築ピースを用意するのか、それとも地形を変えて自分の得意分野で勝負するのか。道中で入手するカードの選択も含めて、どんなデッキを構築していくのかは腕の見せ所です。

頭を悩ますバトル要素

バトルでは、相手の兵種に合わせた選択と、準備フェーズでシナジーを活かして兵力を増やすことが基本ではありますが、攻撃順の選択も大きな鍵を握ります。

バトル結果は完全に予測可能であり、やりようによっては兵力がかなり上の敵にも勝てたりします。敵味方含めたすべての行動順を矢印で選択して攻撃先、あるいはユニットの合流をする仕組みが、シンプルながらも頭を悩ませる戦略性を生み出しているのです。

自軍、あるいは敵軍の行動順が連続した場合はユニットが合流するのですが、兵種が異なる場合、兵力が大きいユニットの兵種に変わって兵力が合算されるルールがあります(同じ場合は移動先)。これをうまく活用することで、「合流して兵力を大きくし、得意兵種で敵軍に突っ込む」といった戦い方が可能になるのです。

もちろん、合流可能なのは敵も同じ。すべての行動順を設定しないといけない仕組み上、「自分は大きい兵力で弱点を突きながら敵にはそれをさせない」という行動順を完璧に組み立てるのは困難を極めます。この思考が難しくも面白いんですよね。

私は数々の「ローグライク(ライト)×◯◯」系のゲームをプレイしてきましたが、ここまで頭を悩ませるゲームは「バックパック・バトル」くらいでしょうか。バトルフェイズにおける一手の重要性の高さは、戦略ストラテジーゲームに近いものがあります。

やりこみがい

本作がローグライクではなく「ローグライト」となっているのは、繰り返しプレイすることでプレイヤーにとってメリットがある要素が解放されていくからでしょう。

設定されたさまざまなミッションをクリアしていくことで、ゲームスタート時の資源が増えたり、ピースが始めから強化されていたり、新たなピースが解放されたりと、少しずつ攻略しやすくなっていきます。高難易度のステージに挑戦するなら、おそらく必須になっていくのでしょう。

また、初期で選べる「公国」以外にも、「共和国」「教団」の派閥があり、こちらも進行度ツリーを進めていくことで使えるようになります。派閥によってデフォルトのピースが異なるため、戦い方もガラリと変わります。

とはいえ、どれだけ有利な条件を整えたとしても、シナジーを活かせなかったり、バトルの立ち回りを間違えたりすれば簡単に負けてしまうのがこのゲームの面白さ。ただ単純に難易度が下がっていくわけではない点は、やりこみ派のゲーマーにとっても納得の要素ではないでしょうか。

終わりに

「Drop Duchy」は、近年流行のジャンルのひとつとなっている「ローグライク(ライト)×◯◯」系のゲームですが、相乗効果による爆発的なスコアインフレというより、手堅く積み重ねて勝利を勝ち取る、戦略性の高さが特徴的な作品です。

システムを理解するまでは難しさを感じる部分もありますし、バトルフェーズでも毎回のように頭を悩ませることになるのですが、慣れるとそれこそが最大の魅力だと気づく。そんなゲームだと言えます。

繰り返しプレイすることで確実に勝利に近づきますし、難易度をゆるめに設定して楽しむこともできますので、気になった人は気軽にチャレンジしてみてください。